4月1日下午,读史读经典精读书目系列讲座第二场之《史通》导读于公教3101教室举办,讲座由中国人民大学历史学院清史研究所曹刚华副教授主讲。

曹老师以高尔基的名言“书籍是人类进步的阶梯”作为引子,开始了本场讲座。他指出,读书应该是兴趣所导向而非强加的任务,并推荐同学们从自身的兴趣入手,选择喜欢的书籍。随后,曹老师从自身的经历出发,介绍了自己读书的方式,即从任务、社会背景、书中的世界等多重角度出发,综合理解,才能充分吸收书中的“养分”。而要理解《史通》这本书,作者、写作年代以及相关概念都是应该掌握的内容。

曹老师认为,阅读《史通》,首先需要理解的是“历史”和“历史学”的概念。所谓“历史”,所有已发生的人物与事件都是“历史”,而历史是永远不可能再现的,我们平时所接触的,是经过史家书写的“相对的历史”,虽然可以无限接近于真实,但却再也无法再现真实的历史了。而在其中前赴后继的,即是史家的功夫所在,即“历史学”。中国的历史学早已有之,并以“连绵不断”和“缜密”(黑格尔语)著称于世。而中国研究历史学的学问,即史学理论,便要首推刘知几的《史通》。刘知几的《史通》是一部系统的史学理论著作,分《内篇》与《外篇》,《内篇》评论纪传体与史书编写,外篇叙述史官沿革并评论历史著作。

曹老师在导读本书时,着重介绍了刘知几的人物和时代背景。他介绍到:刘知几出身世代官僚世家,家传文史,其12岁即通读《左传》,好读史胜过读经,这也奠定了他后来以史为业的基础。其生活的年代(公元661—721年)历高宗、武后、中宗、睿宗、玄宗五朝,而以武后时期为主。这一时期的特点是崇尚儒史,国家设馆修史,广纳人才。刘知几早年读史,随时记录了批评各种史书的札记。后入史馆修史,略不遂意,遂辞职,留东都著《史通》二十卷,阐发了其读史的观点,论述史学的“指归”和“体统”。

对于全书的总结,曹老师介绍,《史通》作为刘知几流传至今的史学理论经典,是中国历史上第一次总结唐以前的史学,创建了史学批评理论体系,并提出了史家“三长”(即才、学、识),此外,刘知几在全书以旗帜鲜明的态度、尖锐泼辣的笔锋阐发了记史求真的准则,强调了关于史学宗旨的传统理念,提出一套历史编纂学的具体主张,特别主张史书编纂的规范化,这实际是官方集众修史的客观要求,因而对中国史学影响深远。《史通》的出现,标志着中国史学进入了一个更高的阶段。

曹老师对《史通》的导读以及对历史学的阐释活泼生动,深入浅出,同学们不时发出会意的笑声,不时又低头沉思。讲座最后,曹老师对全体同学提出希望:许多历史学家并非科班出身,非历史专业的同学完全可以保持对历史、对阅读的一份兴趣,深入研究,那么讲座现场的听众里走出几个大家也犹未可知。讲座在同学们热烈的掌声中圆满结束。

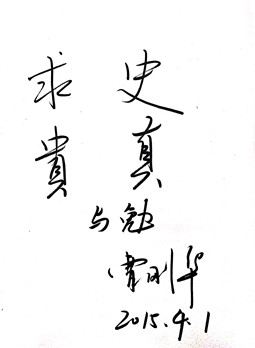

曹老师为“读史读经典”项目活动寄语:“求史贵真”

史学经典研读社供稿

学生工作通讯社赖裕晋供图